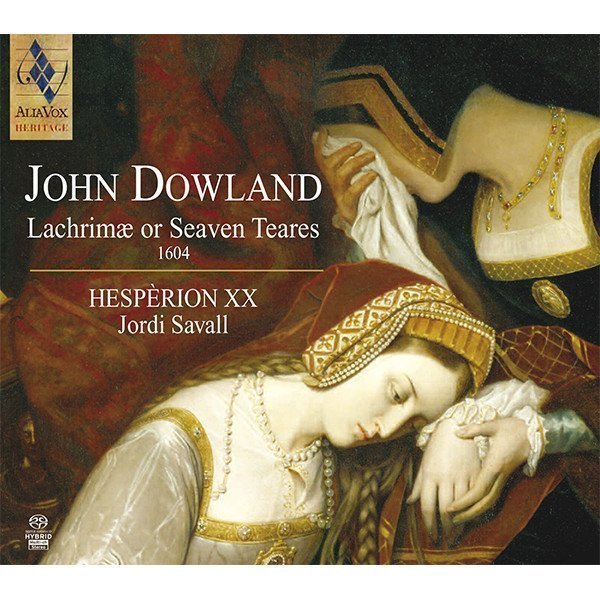

JOHN DOWLAND

Lachrimae or Seaven Teares

Hespèrion XXI, Jordi Savall

Alia Vox Heritage

15,99€

Referència: AVSA9901

- Jordi Savall

- HESPÈRION XXI

John Dowland n’a pas été moins fameux par ses infortunes que par ses œuvres. Personnage subtil et élusif, à l’existence aventureuse, au comportement étrange, il fut aussi cet Anglorum Orpheus aux pouvoirs quasi divins, qui inspira plus de commentaires et d’éloges que la plupart des meilleurs musiciens de sa génération. Entre le Jacques de Comme il vous plaira et Hamlet, il pourrait figurer dans la galerie des héros shakespeariens si, pour satisfaire à la légende, nous ne conservions de lui que l’image des larmes, du sommeil et des ténèbres. Cette légende, pour fondée qu’elle soit sur une part de vérité, le musicien lui-même y a largement contribué à travers ses divers écrits, confessions d’un être plein de dissonances, tout à la fois vulnérable et ambitieux, ingénu et hautain, égocentrique en constant désaccord avec un monde dont il se sent rejeté. Pourtant, les accents lugubres et les sombres couleurs que l’on associe volontiers à la musique de Dowland sont peut-être moins caractéristiques de son art que de la mentalité d’une époque profondément bouleversée dans sa sécurité politique, sa foi religieuse et ses conceptions scientifiques. Le doute et le désarroi que l’homme éprouve alors au spectacle de sa dualité de créature terrestre nostalgique de l’Éternité est à l’origine de ce que l’on appelle parfois la « mélancolie du XVIIe siècle ». Touchée plus qu’aucune autre nation par cette vague morbide, l’Angleterre de la fin du règne d’Élisabeth et de l’époque jacobéenne va faire de la mélancolie l’objet d’un nouveau culte auquel le philosophe, l’amant, le poète et le musicien se voueront passionnément. Le vulgaire n’y vit que convention précieuse, bonne à alimenter les satires du jour ; pour les âmes sensibles, elle se révéla comme l’une des plus fécondes sources d’inspiration de cet âge auquel Donne, Hilliard et Weelkes ont donné son lustre particulier.

Tel est le climat dans lequel il faut situer l’œuvre emblématique de Dowland que sont les Lachrimæ. À la manière de ces peintres élisabéthains retraçant par des scènes simultanées l’histoire exemplaire de leur modèle, Dowland a voulu donner, à travers les pages ici réunies, la vision idéalement résumée de son univers musical. Certes, le recueil des Lachrimæ ne vient pas démentir le portrait élégiaque du compositeur, mais, au fil des pages, il le complète et aussi l’éclaire d’une lumière plus aimable, car, ainsi que l’écrit Dowland dans sa dédicace, bien que le titre soit prometteur de larmes, conviées indésirables en ces temps réjouis, nul doute cependant que ne plaisent celles versées par la Musique, et que les larmes ne naissent toujours dans la peine, mais parfois dans la joie et le bonheur.

CLAUDE CHAUVEL

+ D’informations dans le livret du CD

Partager